ヘルパンギーナが九州で急拡大中!保育施設に求められる感染対策とは?

■西日本からやってくる

毎年、夏になると保育施設を悩ませる感染症「ヘルパンギーナ」。

2025年は例年以上に早いペースで感染が広がり、福岡・熊本・佐賀を中心に警報レベルの流行が報告されています。

2025年7月第1週、九州各地でヘルパンギーナの感染拡大が報じられています。

-

福岡県では警報レベルに達し、医療機関での乳幼児の発症報告が急増

-

熊本県では4週連続で報告数が増加

-

佐賀県では、定点あたりの報告数が2.17人 → 5.33人に急上昇

例年と同様、西日本から流行が始まり、全国へ拡大する傾向があるため、全国の保育施設や家庭でも警戒が必要です。

※リンク先記事は一定期間で消失している場合がございます。

■ ヘルパンギーナとは?

-

主な原因ウイルス:コクサッキーウイルスA群

-

潜伏期間:2~5日

-

対象:1~5歳の乳幼児が中心

-

主な症状:

-

突然の高熱(38~40℃前後)

-

喉の奥に小さな水疱(白っぽい発疹)

-

痛みで食事や水分が摂れない

-

元気消失、ぐったりする

-

■感染経路と保育現場でのリスク

| 感染経路 | 内容 |

|---|---|

| 飛沫感染 | 咳・くしゃみ |

| 接触感染 | おもちゃ・ドアノブ・タオルなどの共用物 |

| 糞口感染 | 便中のウイルスが手指を介して口に入ることで感染する |

特に保育施設では、おむつ交換時の注意が極めて重要です。

ウイルスは発症後も便中に2〜4週間排出されるため、以下のような対応が必要です。

-

使い捨て手袋の着用

-

交換後の手洗い・おむつ台の除菌

-

廃棄処理の徹底(密閉袋の使用など)

アルコール製剤では十分に効果が期待できない理由は、ヘルパンギーナの原因であるコクサッキーウイルスが「ノンエンベロープウイルス」であるためです。

そのため、次亜塩素酸水など広範なウイルスに対応できる除菌剤の活用が推奨されます。

■弱酸性次亜塩素酸水「ジェスパ」での予防対策

弊社が提供する「ジェスパ」は、弱酸性次亜塩素酸水として、多くの保育施設・幼稚園・医療介護現場で採用されています。

特徴

-

安定濃度 80ppmの除菌力(広範囲ウイルスに対応)

-

肌にやさしい弱酸性(手すりやおもちゃにも安心)

-

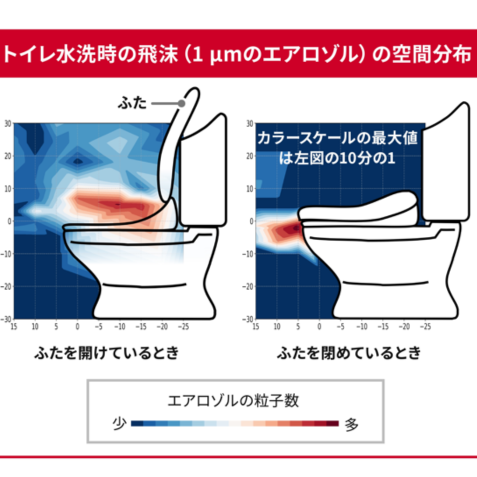

物品・トイレ回りにも使える汎用性

| シーン | 使用ポイント |

|---|---|

| おむつ交換後 | おむつ台・ドアノブ・ゴミ箱周辺の拭き取り除菌 |

| 共用おもちゃ・絵本 | 退園後に軽くスプレーし自然乾燥または拭き取り |

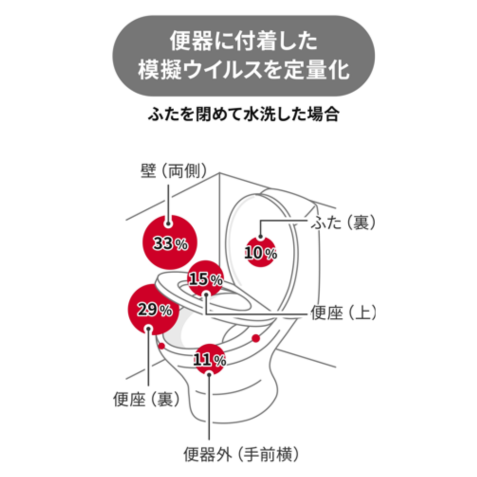

| トイレ・洗面所 | 便座・水栓レバー・壁スイッチの定期除菌 |

■まとめ

-

九州では、福岡・熊本・佐賀を中心にヘルパンギーナが急増中

-

感染力が高く、特におむつ交換時の糞口感染に注意が必要

-

ノンエンベロープウイルスのため、アルコール除菌では不十分

-

弱酸性の次亜塩素酸水「ジェスパ」による環境除菌の徹底が予防のカギ